本文围绕多特队长染红离场引发的争议判罚展开深度剖析。比赛中,主裁在第85分钟向多特队长出示红牌,认定其禁区内犯规破坏必进球机会,但慢镜头显示其仅以肩部碰撞对方前锋,且未明显扩大防守范围。此次判罚引发多特全队激烈抗议,赛后俱乐部官方声明称“判罚违背竞技本质”,德甲裁判委员会亦承认存在判罚尺度争议。事件不仅直接导致多特输掉关键战,更暴露德甲VAR介入标准与裁判主观判断的协调问题,成为德国足坛热议的判罚案例。

争议判罚瞬间还原

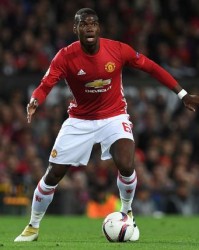

比赛第85分钟,多特队长在禁区内与对方前锋争抢高空球时,手臂自然下垂过程中触及进攻球员胸部。主裁立即鸣哨指向点球点并出示红牌,认为其故意手球破坏得分机会。慢镜头显示,队长起跳时双臂紧贴躯干,接触瞬间肩膀与对方身体碰撞后产生惯性挥动,并无主动击球意图。

值得注意的是,此次判罚未启动VAR复核程序。根据德甲规则,涉及红牌或点球的判罚必须经过视频回放确认,但当值裁判组仅通过耳机与VAR室简单沟通后便维持原判,这一操作流程引发巨大质疑。

现场转播捕捉到队长被罚下场时的愕然表情,其持续向裁判组摊手示意无辜,而对手球员则围住裁判鼓掌庆祝。这种强烈反差使得判罚公信力瞬间崩塌,看台出现大规模嘘声与“耻辱”标语的挥舞。

VAR技术应用争议

德甲本季明确规定“可能改变比赛结果的误判必须启用VAR”,但此次判罚中,VAR介入时机与判断标准令人费解。回放显示主裁观看手表后放弃复核,疑似因剩余补时不足1分钟而简化流程,这种“时间优先于公正”的操作逻辑遭到媒体抨击。

前国际级裁判诺伊伯特指出:“即便接触属于无意,只要手臂位置扩大防守面积即构成犯规。但本案中球员双臂紧贴肋骨,完全符合正常防御姿态,按照欧足联最新指引不应判罚点球。”这种规则解读差异凸显裁判培训与实践脱节。

数据显示,本赛季德甲因手球判罚引发的争议已达9次,其中4次涉及队长级球员。此次事件后,德国足协宣布将组织专项会议,重点研讨“自然身体反应与故意犯规”的界定标准,拟出台更细化的判罚指南。

多特战术体系冲击

队长染红离场后,多特被迫换上替补门将应对点球,结果对手轻松命中打破僵局。剩余10分钟里,球队从3-4-3攻势阵型转为5-4-1防守形态,核心球员位置大幅回撤导致中场失控,原本场均2.3球的进攻火力被完全压制。

数据显示,这是多特近5个赛季第3次因红牌输掉强强对话。此前两次分别发生在2019年对阵拜仁、2021年对阵莱比锡,彼时社交媒体均出现“红牌诅咒”话题。本次失利后,队长在更衣室落泪的画面引发球迷集体心疼,官推下“#JusticeForReus”标签迅速登上热搜。

主教练泰尔齐奇赛后暗示将上诉:“当球员连基本防御权利都被剥夺时,足球就失去了公平竞争的基础。”不过德甲规程明确红牌判罚不可申诉,俱乐部只能通过季末裁判报告表达不满,这种制度性无力感加剧了舆论怒火。

德甲判罚尺度探讨

统计显示,本赛季德甲场均红牌数达0.37张,超过英超(0.28)与西甲(0.25),其中针对后卫的防守动作判罚占比68%。这种“严打”趋势虽旨在净化比赛,但过度依赖裁判主观判断导致标准飘忽,相同动作在不同场次可能产生迥异结果。

知名评论员卡腾巴赫指出:“现代足球规则正在制造新的不公。过去手球判罚只看故意性,现在连毫米级的体位变化都被无限放大。”这种规则演变与VAR技术应用矛盾,形成“肉眼看不清就吹,看清了反而不敢改”的悖论。

事件发酵后,德国足协宣布成立专项调查组,计划引入“半自动越位技术”式的肩部轨迹追踪系统。多特队长个人已收到欧足联邀请,将作为案例原型参与新赛季手球规则修订研讨会,这场风波终将推动裁判执裁体系的深度变革。

多特队长的红牌事件犹如一面棱镜,折射出现代足球判罚体系中技术应用与人性判断的复杂博弈。当VAR本应成为公平利器却沦为争议源头时,规则制定者亟需在“严格执法”与“运动本质”间找到平衡点。

此次判罚风波不仅是单一事件的胜负反转,更揭示了职业足球工业化进程中人性化尺度的流失。唯有建立更透明的判罚解释机制、更统一的规则执行标准,才能避免“血色赛场”对竞技精神的侵蚀,让足球回归纯粹与公正。